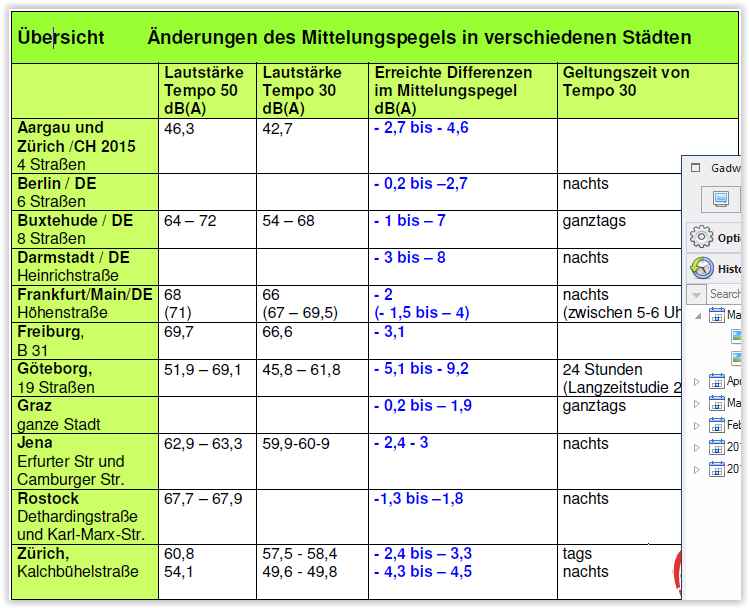

Erstens: Jede Tempo 30-Zone oder -Straße hat dazu beigetragen, Lärm zu verringern und die Situation vor Ort zu verbessern. Die erfolgreichsten Tempo-30-Maßnahmen ergeben Reduktionen der Dauerschallpegel von bis zu 8 dB(A); eine Langzeituntersuchung hat minus 9,2 dB(A) dokumentiert.

Manchmal fallen die gemessenen Reduktionen der Dezibelzahlen geringer aus als vorher prognostiziert, manchmal aber auch viel höher. Das hängt davon ab, wie konsequent Tempo 30 eingehalten wird, oder von der Stetigkeit des Verkehrsflusses, der Zahl der Beschleunigungs-und Abbremsmanöver und individuellen Faktoren auf der Strecke. So hat in einem Fall eine Steigung den Reduktionserfolg verringert, doch nur wenige Meter weiter verbesserte er sich wieder.

Aber nirgends ist Tempo 30 ohne klare Entlastungseffekte geblieben. Da Tempo 30 gleichzeitig die preiswerteste Maßnahme für den Lärmschutz ist, bedeutet allein dieses Ergebnis einen Erfolg. Doch es geht weiter.

Zweitens: Tempo 30 wirkt gezielter auf die Lärmproblematik, als vielen bisher bewusst ist.

Die besonders störenden Lärmspitzen nehmen ab, wobei Reduktionen der Vorbeifahrtpegel von bis zu 26 dB(A) festgestellt wurden. Spitzenlärmwerte treten insgesamt seltener auf, und wenn dann mit einer geringeren Bandbreite.

In Jena wurde die Lärmpegelklasse 65-70dB(A) bei Tempo 30 nur halb so oft festgestellt wie bei Tempo 50, die besonders schädlichen Lärmpegelklasse 70-75 dB(A) dreimal seltener. Überproportional große Erfolge in der Bekämpfung der Lärmspitzen durch Tempo 30 haben sich in der für die Gesundheit besonders kritischen Nachtrandzeit von 5 bis 6 Uhr gezeigt.

Für den konkreten Lärmschutz geben qualitative Aspekte den Ausschlag: Werden die Straßenverkehrsgeräusche gleichmäßiger? Nimmt die Anzahl der Lärmspitzen ab, und gehen die Maximalwerte einzelner Kfz zurück? Gibt es Entlastungen zu besonders kritischen Tageszeiten? – Diese Qualitätsmerkmale können so schnell mit keiner anderen Lärmschutzmaßnahme als durch Tempo 30 erreicht werden.

Drittens: Auch geringe Dezibel-Senkungen, etwa von 1 dB(A) o.ä., bringen Entlastungswirkungen für die Anwohnenden. Befragungen bei kommunalen Modellprojekten und wissenschaftliche Erkenntnisse stimmen hierin überein. In den letzten Jahren wurde nachgewiesen, dass das menschliche Gehör selbst geringe Dezibelsenkungen von 0,75 dB(A) oder weniger wahrnehmen kann und als Entlastung empfindet. Es gibt keinen Grund mehr, beim Nichterreichen von 3 Dezibel minus – Behörden gehen erst dann von lohnenden Wirkungen aus - die Wirksamkeit von Tempo 30 in Frage zustellen.

Als Faustregel kann gelten, dass der Lärm nach der Einführung von Tempo 30 pro 1km/h weniger Durchschnittsgeschwindigkeit um 0,2 dB(A) sinkt. Die Wirksamkeit steigt im Laufe der Zeit von selbst. Und durch Kontrollen etc kann man dem Erfolg aktiv nachhelfen.

Viertens: 40 Prozent der Menschen in Europa sind von Lärmbelastungen über 55 dB(A)betroffen. Straßenverkehrslärm ist zu einem ernsten Problem geworden, und vor diesem Hintergrund muss die Dringlichkeit von schnell wirkenden Lärmschutzmaßnahmen neu bewertet werden. Kurz gesagt: Wir haben in Europa heute ein 10-Dezibel-Problem in Bezug auf den Straßenverkehr. Mit einer einzelnen Maßnahme ist dies nicht mehr in den Griff zu

bekommen, nur als Summe verschiedener Maßnahmen. Tempo 30 ist dafür eine kraftvolle, schnell wirkende Basis.

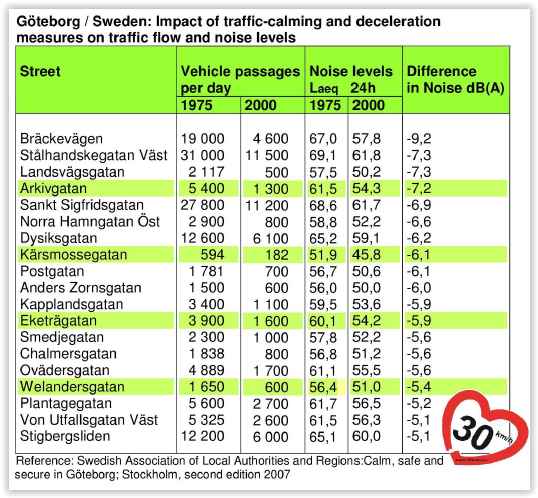

Beispiel Göteborg: beeindruckendes Langzeitprojekt. Gleich das früheste Beispiel in unserer Recherche gehört zu den beeindruckendsten, die wir gefunden haben. In Göteborg, der schönen alten Hafenstadt an der schwedischen Westküste, hat man schon seit der Mitte der 70er-Jahre Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und Temporeduzierung eingeleitet und sie konsequent wissenschaftlich begleitet. Die Studie über die langfristigen Lärmentwicklung zwischen 1975 und 2000 belegt den enormen Erfolg, mit einer die dauerhafte Lärmreduzierung um bis zu 9 dB(A). Das ist ein rekordverdächtiges Ergebnis. (Quelle: Göteborg 2007)

Beispiel Darmstadt: Motivation durch schnellen Riesen-Erfolg: Geradezu stürmisch konnte man dagegen im deutschen Darmstadt positive Erfahrungen sammeln. Schon kurz nach dem Beginn eines Versuchs mit Tempo 30 in der Nacht auf der Darmstädter „Heinrichstraße“ sanken die gefahrenen Geschwindigkeiten erheblich, und parallel dazu der Lärm. In einigen Nachtstunden fielen die Durchschnittspegel um bis zu 8 Dezibel (dB(A)), der Durchschnitt für die gesamte Testperiode betrug drei Dezibel weniger. Und die Spitzenlärmwerte schließlich fielen sogar von 68 auf 42 dB(A)! Weil die Darmstädter offenbar nur auf Regelungen für langsameres und leiseres Fahren gewartet hatten, lag es dann nur nahe, dass aus dem Test eine dauerhafte Tempo-30-Strecke wurde. (Quelle: UBA 2015)

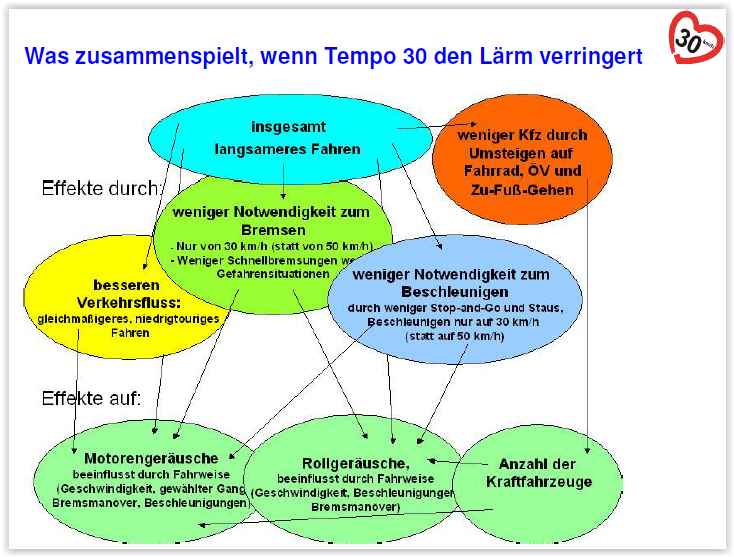

Und die jaulenden Motoren im zweiten Gang? Nachgewiesen wurde, dass alle Kfz bei Tempo 30 leiser fahren als bei Tempo 50, und zwar unabhängig vom eingelegten Gang. Der Grund dafür ist, dass die Rollgeräusche der Reifen lauter sind als die Motoren, und weil die Rollgeräusche bei Tempo 30 stark sinken, gibt das den Ausschlag. Anderslautende Behauptungen haben ihre Wurzeln in alten Zeiten, bevor Motoren lärmschutz-optimiert wurden.

Im Folgenden stellen wir Details aus der Recherche vor. Dies wurde möglich, weil etliche europäische Städte sich der –erheblichen! - Mühe eigener Modellprojekte unterzogen haben. Die Zusammenschau bisher verstreuter Ergebnisse belegt, dass es sich bei den Erfolgsgeschichten keineswegs um einzelne Zufallstreffer handelt, sondern um planbare Erfolge zu überschaubaren Kosten. Das kann man in allen anderen Städten auch erreichen.

Die Detailinformationen stammen aus: Berlin, Bristol, Buxtehude, Celle, Darmstadt, Frankfurt/Main, Freiburg, Göteborg, Graz, Jena, Luzern, Rostock, Zürich.

Vorbemerkungen zu den Messverfahren

Was wir gefunden haben, sind keine standardisierten Tests, sondern individuelle Modellprojekte. Ein großer Teil der Untersuchungen beschäftigt sich mit der Einführung von Tempo 30 für die Nacht und vergleichenden Messungen vor 22 Uhr und nach 22 Uhr. Andere Tests begleiteten ganztägige Tempolimits, und verglichen wurden dabei die Wochen vor der Einführung mit Zeiträumen danach (manchmal unmittelbar danach, manchmal Monate später). Bei den untersuchten Strecken handelte es sich überwiegend um Hauptstraßen.

Zwei Indikatoren sind für die Feststellung des Verkehrslärms maßgeblich: der „Mittelungspegel“ (oder „Dauerschallpegel“) und der Spitzenpegel („Vorbeifahrtspegel“), die beide in den Untersuchungen verwendet wurden. Oft wurden die Messungen von Befragungen der Anwohnenden begleitet. Dadurch wurden neben den rein physikalischen Daten auch die individuellen Belastungswirkungen bei den Betroffenen dokumentiert.

Es ist kein Zufall, dass die Messdaten zu einem großen Teil aus Deutschland stammen. Deutschland gehört zu den wenigen Ländern in Europa, in denen Städte erst um Genehmigung bitten müssen, wenn sie Tempo 30 in größerem Umfang und auf Hauptstraßen einführen möchten, und in jedem Einzelfall müssen dann zuerst Nachweise erbracht werden, dass erhebliche Lärmschutzprobleme oder Unfallrisiken bestehen. Daraus sind aufschlussreiche Modellprojekte entstanden, die auch anderen Kommunen Impulse geben können.

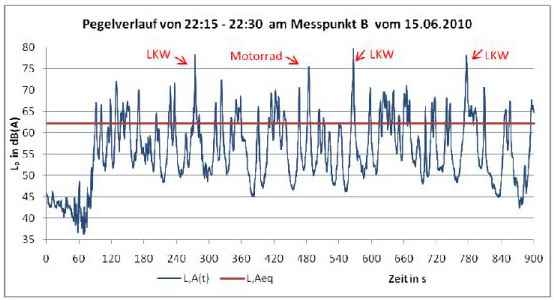

Grundbelastung / Mittelungspegel: Als zentrale Messgröße gilt der „Mittelungspegel“, auch „Dauerschallpegel“ genannt. Den Mittelungspegel gibt es nur rechnerisch. Mit ihm kann man über eine definierte Zeit aus den ständig schwankenden Pegeln der Verkehrsgeräusche einen einzelnen Durchschnittswert der Grundbelastung errechnen. Ausgefeilte Rechenmodelle sorgen dabei dafür, dass die Dauer, Häufigkeit und Intensität der einzelnen Schallereignisse berücksichtigt werden.

Mit dem Mittelungspegel werden die Lärmgrenzwerte definiert und deren Einhaltung kontrolliert. So basieren zum Beispiel die Werte der „Umgebungslärm-Richtlinie“ (2002/49/EG) der Europäischen Union auf Mittelungspegeln, wobei festgelegt wird, ab wann Aktionspläne zur Lärmreduzierung eingeführt werden müssen.

Die Maßeinheit für den Mittelungspegel ist: Lden oder Lnight , für den Tag bzw. die Nacht

Spitzenwerte / Vorbeifahrpegel: Das Auf und Ab des Geräuscheverlaufs, mit Lärmspitzen und Ruhephasen, wird mit dem „Vorbeifahrpegel“ gemessen. Diese Werte dokumentieren die besonderen Belastungsfaktoren für Anwohnende, also etwa einzelne Schnellfahrer, quietschende Bremsen und überlaute Anfahrgeräusche, die einen nachts sogar aus dem Schlaf reißen können - Stress pur für den Körper.

Lärmspitzen wirken direkt auf das Wohlbefinden, die Konzentrations- und Arbeitsfähigkeit und den gesunden Nachtschlaf. Zusammen mit der Grundbelastung werden auch die Lärmspitzen für die Beeinträchtigung sozialer Kontakte verantwortlich gemacht, wenn zum Beispiel vor der Haustür oder an der Bushaltestelle keine Kommunikation möglich ist.

Die Maßeinheit für den maximalen Vorbeifahrtpegel ist: Lmax

Wie Mittelungs- und Vorbeifahrtpegel zusammen gehören

Quelle: Jena 2010

Die abgebildete Grafik zeigt das Auf und Ab vorbeifahrender Kfz (blaue Linie) ebenso wie den daraus errechneten Mittelungspegel (rote gleichmäßige Linie). Die hohen Lärmspitzen sind deutlich zu erkennen.

Wir haben uns in unseren Recherchen auf Modellprojekte beschränkt, in denen mit Immissions-Messungen gearbeitet wurde, wo also gemessen wurde, was bei den Menschen ankommt. (Im Unterschied dazu gibt es auch Studien, die mit Emissionen arbeiten, also den Werten, die direkt am Kfz entstehen. Und schließlich gibt es Studien, die ausschließlich mit Berechnungen arbeiten.)

Ergebnisse im Detail

1) Im Durchschnitt leiser - Messungen des Mittelungspegels

Wenn alle sich an Tempo 30 halten, ist der Mittelungspegel um 3 dB(A) niedriger als bei Tempo 50, lautet die Faustregel. Für das menschliche Gehör wirkt das wie die Halbierung der gesamten Verkehrsmenge, bedeutet also eine erhebliche Verbesserung.

Die Realität sieht meistens anders aus, denn Tempo 30 wird gerne „übersehen“, vor allem nachts. Umgekehrt gibt es aber auch Orte, wo die Entlastung viel größer als 3 Dezibel ausfällt, zum Beispiel auf Kopfsteinpflaster, auf dem Tempo 30 zusätzlich ca 2 Dezibel Lärmreduktion bringt. Oder dort, wo der Verkehr stetiger fließt und die Brems- und Anfahrgeräusche abnehmen; oder wo Leute auf das Fahrrad und den Öffentlichen Nahverkehr umsteigen, so wie es in Göteborg der Fall war.

Die größte Veränderung des Mittelungspegels wurde in Göteborg dokumentiert, wo der Lärm im Laufe von 25 Jahren um insgesamt 9,2 dB(A) abnahm.

Die Bandbreite der gefundenen Mittelungspegel aus verschiedenen Städten bildet die unterschiedlichen lokalen Verhältnisse verschiedener Städte ab. Die Ergebnisse zeigen darüber hinaus auch, dass innerhalb einer Stadt starke Effekte auf einem Straßenabschnitt einem bloßen Minimal-Effekt ein paar Straßen oder Meter weiter gegenüberstehen können, so wie zum Beispiel in Berlin, Buxtehude, Göteborg etc.

2) Weniger Lärmspitzen – Messungen der Vorbeifahrtpegel

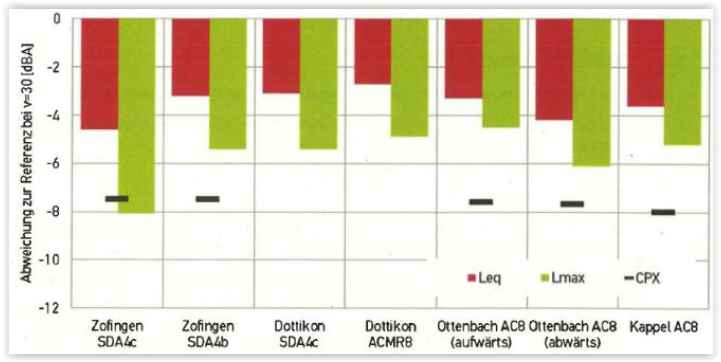

Noch werden die Vorbeifahrtpegel als Indikator oft unterschätzt. Wo sie aber gezielt ausgewertet wurden, wurden sinkende Pegel nachgewiesen, die über die Dauerschallpegel hinausgehen und außerdem direkt auf die Gesundheit wirken können. Mit Tempo 30 - werden die Geräuschwankungen deutlich kleiner; - sind die noch auftretenden Lärmspitzenwerte weniger extrem; - nehmen die besonders lästigen Lärmspitzen überproportional häufig ab, parallel zu den seltener werden höheren Geschwindigkeiten; Beispiel Aargau und Zürich: größere Erfolge als vom Mittelungspegel erfasst

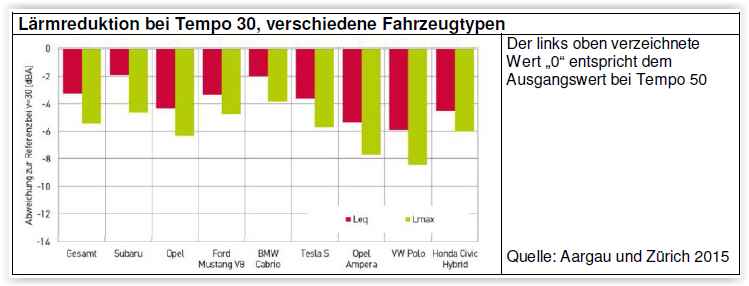

Wie viel größer die Erfolgswerte aus den Vorbeifahrtpegeln sein können, zeigt die folgende Grafik einer neuen schweizer Studie. Sie bestätigt dabei die Erkenntnisse anderer Städte, die ihre Erfolge beim Lärmschutz ebenfalls mit Hilfe der Vorbeifahrtpegel kontrollierten.

Reduktionen bei Mittelungs- und Vorbeifahrtpegeln im Vergleich

Mittelungspegel (rot), Vorbeifahrtpegeln (grün) bei Tempo 30. Der Ausgangswert bei Tempo 50 ist als „0“ gekennzeichnet. Quelle: Aargau und Zürich, 2015

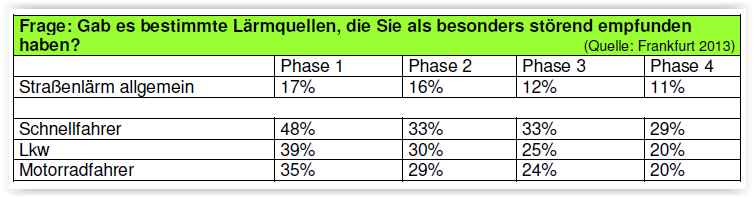

Beispiel Frankfurt: Einzelspitzen sind störender als Dauerrauschen

Einzelne laute Vorbeifahrten können einen starken Einfluss auf das Wohlbefinden haben. In Frankfurt am Main stellte man das fest, indem man zu Beginn eines Modellversuchs mit Tempo 30 nachts auf der Frankfurter „Höhenstraße“ die Anwohnenden fragte, wodurch sie sich besonders belästigt fühlten.

Fast die Hälfte nannte die Schnellfahrer mit ihren punktuellen Lärmspitzen, und auch Lkw- Fahrer und Motorradfahrer bekamen über ein Drittel der Nennungen. Aber nur 17% gaben an, dies sei der Straßenverkehr im Allgemeinen. Bei wiederholten Befragungen im Verlauf des Modellversuchs mit Tempo 30 sanken dann alle Nennungen kontinuierlich. Tempo 30 hatte offensichtlich zu erheblichen Verbesserungen des Befindens geführt.

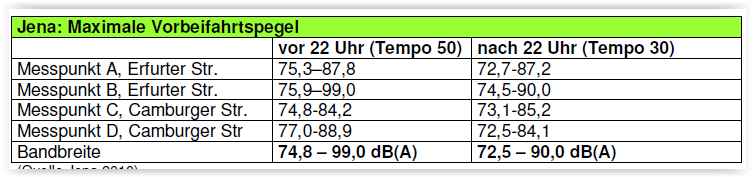

Beispiel Jena: Großes Potenzial für den Lärmschutz

In der Stadt Jena (Deutschland) wurden 2010 Tempo 30-Strecken gegen den nächtlichen Verkehrslärm eingeführt. Unter Jenaern Autofahrern löste das Ärger aus und die Wirkung der Maßnahme wurde grundsätzlich in Frage gestellt. Daraufhin führte die Fachhochschule Jena Schallpegelmessungen des Mittelungspegels und Vorbeifahrtpegels im realen Straßenverkehr durch, um die Behauptungen auf ihren Realitätsgehalt zu prüfen. Außerdem wurden Testfahrten mit verschiedenen Fahrzeugtypen gemacht.

Die maximalen Vorbeifahrtpegel sanken den Messungen zufolge nach 22 Uhr an allen vier Messstellen der Erfurter und Camburger Straße, und zwar um bis zu 9 dB(A).

Die Grafik zeigt auch, dass je zwei Messpunkte sich in derselben Straße befanden, aber wegen individueller Besonderheiten verschiedene Ergebnisse zeigten. So gab es bei Messpunkt B (Erfurter Straße) eine leichte Steigungsstrecke, und dort befand sich auch ein Kanaldeckel. Tatsächlich brachten schon diese kleinen Abweichungen bei den Messungen höhere individuelle Pegel. Aber die Dynamik der Veränderungen war bei allen Messpunkten gleich: Alle Messungen ergaben eindeutig, dass es mit Tempo 30 insgesamt leiser wurde, weil die Lärmspitzen jeweils sanken. Am Messpunkt B gab es dann sogar die größte Reduzierung, mit – 9 dB(A).

Nachgewiesen wurde in Jena auch, dass die Häufigkeit der besonders störenden Lärmpegel Tempo 30 signifikant zurück geht:

- Die Lärmpegelklasse 65-70dB(A) traten bei Tempo 30 nur halb so oft auf wie bei Tempo 50 (mit 8% aller Lärmwerte statt 16% bei Tempo 50);

- Die besonders schädlichen Lärmpegelklasse 70-75 dB(A) trat bei Tempo 30 dreimal seltener auf als bei Tempo 50 (mit 1% aller Lärmwerte statt 3% bei Tempo 50).

- Die meisten Lärmwerte bei Tempo 30 bewegten sich in den weniger kritischen Lärmpegelklassen unterhalb 55 dB(A). (Quelle Jena 2010).

Allerdings sind auch die niedrigeren Lärmspitzen noch immer höher als zumutbar. Die Weltgesundheitsorganisation definiert dagegen 40 dB(A) als Grenzwert für eine gesunde Lärmsituation in der Nacht. (WHO 2009)

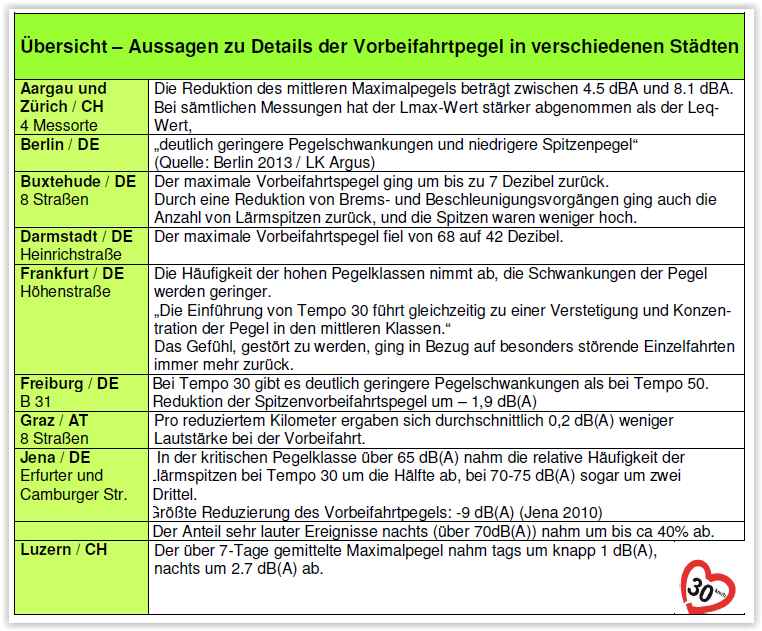

Die Übersicht zeigt: Als spektakulärster Erfolg kann das Modellprojekt in Darmstadt gelten, wo eine Minderung des maximalen Vorbeifahrtpegels um 26 dB(A) erreicht wurde. Interessant sind auch die Erkenntnisse aus Graz, wo als Ergebnis die Regel abgeleitet wurde, dass Vorbeifahrten pro reduziertem Kilometer um 0,2 dB(A) leiser werden.

3) Entlastung für kritische Nachtzeiten – Detailstudien

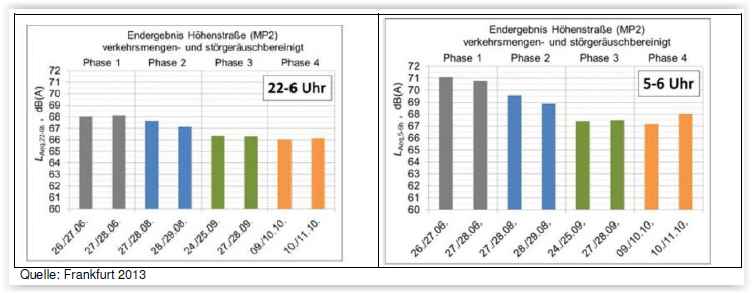

Tempo 30 nachts bringt spürbare Verbesserungen vor allem für die besonders sensiblen Nachtrandzeiten, wie die Erfahrungen aus Frankfurt zeigen.

Der Frankfurter Modellversuch wurde so konzipiert, dass zunächst der durchschnittliche Lärm für die ganze Zeit von 22 – 6 Uhr ermittelt wurde, diese Zeit dann außerdem in drei verschiedene Intervalle aufgeteilt und jeweils extra betrachtet wurde. Die Phasen waren:

22-0 Uhr: Zubettgeh- und Einschlafzeit, mit hoher Störanfälligkeit 0-5 Uhr Schlafenszeit 5-6 Uhr Zeit vor dem Aufwachen, besonders kritische Phase bei Lärmstörungen Nach der Ausweisung von Tempo 30 stellte sich heraus, „dass die Pegelminderung in den Nachtrandzeiten, insbesondere in der morgendlichen kritischen Stunde zwischen 5-6 Uhr, noch ausgeprägter ist als es sich in der Zusammenfassung der Gesamtnacht darstellt. Sie beträgt hier bis zu 4 dB(A).“, das heißt, sie bringt noch mehr als eine Halbierung der wahrgenommenen Verkehrsmenge. (Quelle: Frankfurt 2013)

Der Vergleich beider Abbildungen aus der Frankfurter Studie zeigt, dass die Lärmproblematik in der sensiblen Zeit zwischen 5 und 6 Uhr mit bis zu 71 dB(A) deutlich höher ist als der ermittelte Durchschnitt von 68 dB(A) für die Gesamtnacht. Die höchsten Werte entstanden in Phase 1 (mit Tempo 50). Man kann das anschließende starke Absinken des Lärmpegels in den Phasen 3 und 4 (mit Tempo 30) bis auf 67 dB(A) deutlich sehen.

Das Lärmproblem zwischen 5 und 6 Uhr bleibt aber größer als der Durchschnittswert für die ganze Nacht. Diese generell stärkeren Lärmbelastungen zwischen 5 und 6 Uhr treffen mit dem Umstand zusammen, dass schlafende Menschen in dieser Zeit empfindlicher als sonst auf Störungen reagieren. Ein doppelter Brennpunkt der Lärmproblematik also, der so ähnlich auch in anderen Städten auftreten könnte und deshalb besondere Beachtung verdient.

4) Effekte schon bei geringen Pegeländerungen – Befragungen

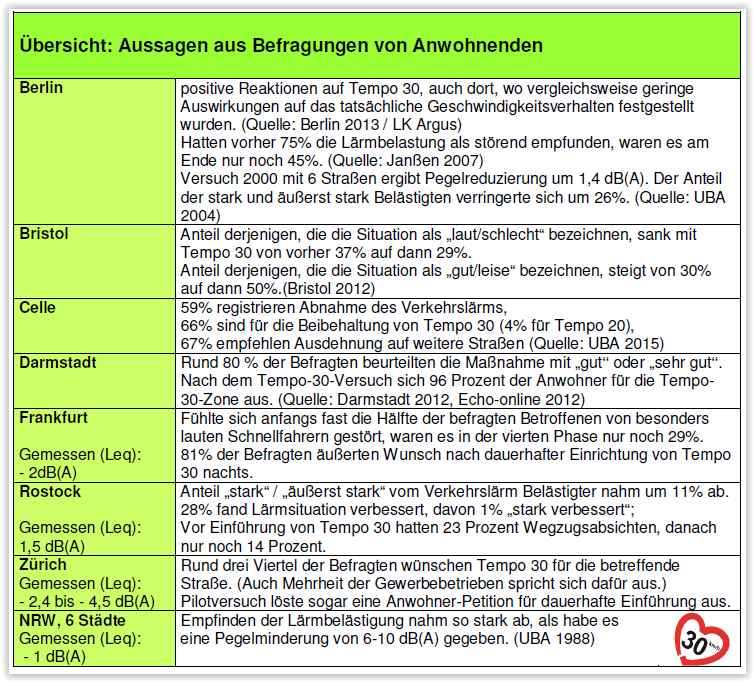

Eine Reihe von Städten stellte nach der Einführung von Tempo 30 schon bei weit weniger als drei Dezibel gemessener Lärmreduzierung fest, dass die Betroffenen Erleichterungen spürten.

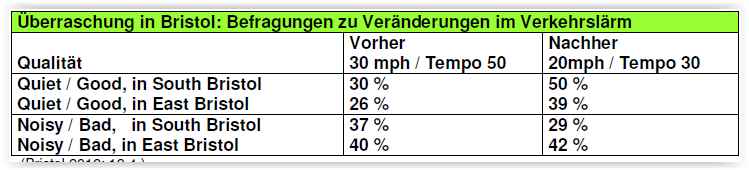

Ein interessanter Bericht kommt zum Beispiel aus Bristol/UK. Bei der Bewertung von Pilotprojekten mit Tempo 30 in Bristol wurden die gemessenen Dezibel-Änderungen als „negligible effect“ und „likely to be imperceptible by residents“ („vernachlässigbare Effekte bzw „vermutlich nicht wahrnehmbar“) eingestuft und nur am Rande behandelt. Befragungen zeigten dann aber, dass viele Anwohnende sehr wohl Änderungen wahrgenommen hatten:

Der Prozentsatz derjenigen, die die Situation bei Tempo 50 noch als „laut/schlecht“ bezeichnet hatten, nahm bei Tempo 30 von 37% auf 29% signifikant ab. Diejenigen, die die Situation als „gut/leise“ bezeichnet hatten, nahm demgegenüber von 30% auf 50% stark zu.

Bristol ist mit diesen Erfahrungen nicht alleine. Viele Städte, die Tempo 30 erprobt haben, konnten viel bessere Wirkungen für die Betroffenen erzielen, als das aufgrund der physikalischen Messungen allgemein erwartet wurde.

Erklärt werden kann dies mit neueren psychoakustischen Erkenntnissen. Unbestritten ist, dass wir es mit den Ohren als dem leistungsfähigsten und einem außerordentlich sensiblen menschlichen Organ zu tun haben. Es wurde nun auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass das Gehör sehr wohl in der Lage, selbst äußerst geringe Pegelunterschiede wahrzunehmen:

- Bei Geräuschen ab 40 Dezibel werden Pegeländerungen von weniger als 1 Dezibel klar wahrgenommen. (Uni Wuppertal).

- Tontechniker stellten fest, dass bei Signalen von 20 Dezibel schon eine 0,75-Dezibel Änderung wahrnehmbar ist. (UBA 2004).

- Je lauter die Ausgangssituation ist, desto kleinere Änderungen können wahrgenommen werden. Bei lauten Signalen (ab 80 Dezibel) können dann Pegel-Änderungen von bloßen 0,2 Dezibel registriert werden (UBA 2004) – und zweifellos gehört der Straßenverkehr zu den besonders lauten Signalen!

Ebenso sensibel sind auch die subjektiven Bewertungen von Lärmbelästigungen, und bei unbeliebten Lärmquellen wie dem Straßenverkehr registrieren die Menschen folglich auch intensiv die Entlastungswirkungen.

Die derzeit geltende Regel, in Genehmigungsbehörden ebenso wie bei Gerichten, lautet dagegen, dass nur wirkt, was mindestens 3 Dezibel weniger bringt. Diese Vorgabe beruht auf früheren politischen Setzungen, sie hält aber den heutigen wissenschaftlichen Kenntnissen nicht mehr stand. Vielmehr müsste generell gewürdigt werden, dass auch Pegeländerungen unterhalb von , die kleiner als 3 dB(A) ausfallen, von den Betroffenen deutlich wahrgenommen werden. ORTSCHEID und WENDE, 2004, haben das belegt, und Stadtverwaltungen wie zum Beispiel in Bristol haben es bestätigt, indem sie ihre Bürger.innen befragten.

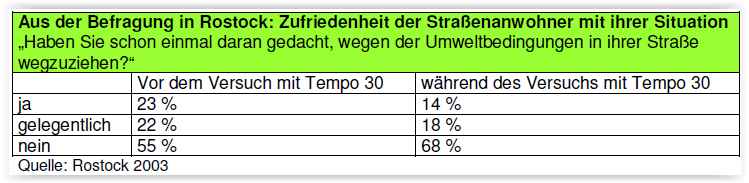

Beispiel Rostock: Entlastungswirkungen trotz geringer Dezibeländerung

Was „nur“ 1,5 dB(A) weniger Mittelungspegel bewirken können, zeigt ein Modellversuch aus Rostock. In der Hansestadt, wo Straßenverkehrslärm über Jahre hinweg das Umweltproblem Nr.1 war, wurde ein Versuch mit Tempo 30 auf zwei Hauptverkehrsstraßen organisiert.

Begleitende Befragungen der Anwohnenden ergaben, dass die Lärmentlastung durch die Maßnahme deutlich stärker empfunden wurde als die physikalischen Messungen mit minus 1-5 dB(A) das nahe legten.

Auffallend viele Betroffene hielten die Qualität ihrer Wohnsituation für verbessert. Der Anteil von „stark“ bzw „äußerst stark“ vom Lärm Belästigten hatte um 11 Prozent abgenommen. 27% der Befragten gaben an, die Lärmsituation habe sich gebessert, 1% fand sie sogar „sehr verbessert“. Die Wohnzufriedenheit insgesamt hatte zugenommen, nachdem vorher fast die Hälfte sogar schon über einen Wegzug nachgedacht hatte. Tempo 30 wurde nach dem Versuch dauerhaft eingeführt.

Ältere Studien zeigen auch, wie lange diese Erkenntnisse schon hätten bekannt sein können. Denn schon In den 80er-Jahren hatten Befragungen in sechs Städten in Nordrhein- Westfalen ergeben, dass die Lärmbelästigung für die betroffenen Anwohnenden so stark abnahm, als habe der Schallpegel sich um 6 bis 10 dB(A) reduziert, obwohl die tatsächliche Schallpegelabnahme im Mittel lediglich 1 dB(A) betrug. (Quelle: UBA 88)

5) Tempo 30 wirkt dauerhaft – Langzeituntersuchungen

„Erfahrungsgemäss nimmt der Einhaltegrad von tiefen Geschwindigkeiten mit dem Alter und dem Bekanntheitsgrad der Maßnahme zu.“ schreiben die Autoren der neuesten Studie aus der Schweiz (Aargau und Zürich 2015) . Das stimmt mit Erfahrungen aus Göteborg und Berlin überein Wie erwähnt, hat Göteborg schon in den 70er-Jahren mit Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung begonnen. Die schwedischen Gesetze ließen damals eine einfache Ausweisung von Tempo 30-Zonen nicht zu, weshalb man mit baulichen Veränderungen und später auch mit inoffiziellen Hinweis-Schildern arbeitete, um das Durchschnittstempo zu senken.

Außerdem förderte man den Nahverkehr als Alternative zu den Autos. Dies alles hat das durchschnittliche Tempo im Laufe der Zeit nachdrücklich gesenkt, und erreicht wurde eine insgesamt andere Fahrkultur, mit niedrigeren Kfz-Zahlen und vorbildlichen Lärmsenkungseffekten. Das zeigen die Zahlen aus der Langzeitstudie.

Ähnliche langfristige Erfahrung gibt es in anderen Städten noch nicht, wohl aber Hinweise auf die über mit der Zeit steigende Wirkung von Tempo 30, zum Beispiel aus Berlin: „Der Befolgungsgrad nimmt mit zunehmender Dauer seit der Anordnung zu. Erst nach etwa einem halben Jahr pegeln sich die Geschwindigkeiten auf einem stabileren Niveau ein. Selbst nach drei Jahren ist noch eine leicht abnehmende Tendenz erkennbar.“ (Berlin 2013 /

LK Argus)

6) Einhaltung des Tempolimits als Stellschraube – Geschwindigkeitsmessungen

Abgesehen von so beeindruckenden Positiv-Beispielen wie dem aus Darmstadt, wurden die beschriebenen Erfolge meist trotz geringerer Befolgungsraten bei Tempo 30, verglichen mit Tempo 50, erzielt. Für Jena ermittelten die Forscher, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung nur zu 10 Prozent respektiert und eingehalten wurde.

Außerdem spielen die Tageszeiten eine Rolle: Nachts wird Tempo 30 schlechter eingehalten als tagsüber. In Jena betrug die Geschwindigkeit nach 22 Uhr im Durchschnitt immer noch 40 km/h.

Die Regel, die on Graz aufgestellt wurde, kann als Faustregel gelten:

Für jeden Stundenkilometer weniger als Tempo 50 sinkt der Lärm um 0,2 dB(A). Das wurde sowohl für die Durchschnittberechnungen als auch für die maximale Vorbeifahrtpegel festgestellt. Für Jena würde das bedeuten: Wenn man alle dazu bewegen könnte, sich an mTempo 30 zu halten, könnte der Lärm dort um weitere 2 dB(A) gesenkt werden.

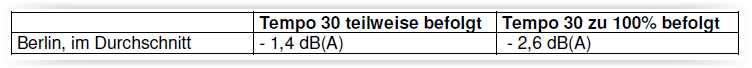

Auch aus Berlin kommen konkrete Beispielrechnungen: Bei Messungen auf sechs großen Berliner Straßen stellte man durchschnittliche Lärmsenkungen von 1,4 dB(A) fest, mit einer Bandbreite von 0,2 bis zu 2,7 dB(A). Bei der Berechnung, wie wirksam die Lärmreduzierungen sein könnten, wenn alle Kfz-Fahrer das Tempolimit einhalten würden, ergaben sich Werte von -2,6 dB(A) im Durchschnitt, mit einer Bandbreite für die

verschiedenen Straßen zwischen –1,7 bis 3,9 dB(A).

7) Und was ist jetzt dran an den lauteren Fahrzeugen? – Einzelfahrtentests

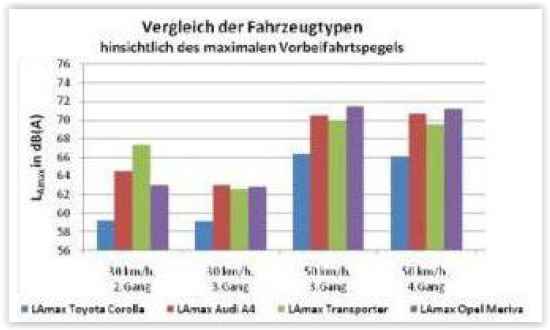

Jedes einzelne Fahrzeug wird leiser, sobald es 30 km/h fährt statt 50 km/h. Das hat die Studie der FH Jena nachgewiesen, nachdem in der Stadt das Gegenteil behauptet worden war. Ein überraschendes Detail der Studie: Nicht einmal die Wahl der Gänge ist für die Lärmwirkung entscheidend.

Vergleich der gemittelten maximalen Vorbeifahrtpegel verschiedener Fahrzeugtypen (Quelle: Jena 2010)

Die Abbildung zeigt: Die gemessenen maximalen Vorbeifahrtspegel bei Tempo 30 waren bei allen Kfz niedriger als bei Tempo 50. Selbst als Tempo 30 im hochtourigen zweiten Gang gefahren wurde, war dies leiser als Tempo 50 im niedrigtourigen vierten Gang. Die Unterschiede betrugen bis zu 8 dB(A).

Die Erklärung für diese Ergebnisse ist, dass ab Tempo 30 die Rollgeräusche über die Motorengeräusche dominieren. Diese Dominanz der Rollgeräusche wird weiter zunehmen, weil die Antriebsgeräusche bei Pkw in den letzten Jahren immer weiter reduziert wurden, gleichzeitig aber der Trend zum Breitreifen zunimmt

Bestätigt wird die Dominanz der Rollgeräusche durch die Messungen in Aargau und Zürich, wo sogar ein Tesla, „der rein elektrisch betriebene Tesla (kein Motorengeräusch hörbar)“ beteiligt war. Er „erzeugt bei Tempo 30 größere Lärmemissionen als rund die Hälfte der anderen Fahrzeuge. Offenbar haben die unterschiedlichen Reifen einen grossen Einfluss auf die Lärmemissionen. Die Fahrzeuge mit den tiefsten Emissionswerten sind VW Polo und der Opel Ampera. Der VW Polo hat die schmalsten Reifen sämtlicher Testfahrzeuge (165 mm) und einen kleinen Motor. Der Opel Ampera hat einen Elektromotor (kein Motorengeräusch hörbar) und normal breite Reifen (215 mm).“ Verlierer ist der BMW Cabrio.

Die Abbildung zeigt, um wie viel niedriger der Lärmpegel bei Tempo 30 wird. (Ausgangpunkt ist Tempo 50, dessen Lärmwert als „0“-Punkt eingezeichnet) ist. Gemessen wurden verschiedene Autotypen. (Eingezeichnet sind der Mittelungspegel in Rot und der maximale Vorbeifahrtpegel in grün)

Relevanz der Lärmschutzmaßnahmen

Die Auswirkungen von Lärm auf die menschliche Gesundheit sind seit langem bekannt. Neue Forschungsergebnisse zeigen aber, dass sie schon bei niedrigeren Lärmpegeln auftreten als bisher angenommen. Und die Lärmprobleme durch Straßenverkehr steigen weiter, denn mehr Orte sind davon betroffen, und die Zeiten mit Lärmbelastung werden länger.

Nach der Einschätzung der WHO (Weltgesundheitsorganisation) sind mittlerweile etwa 40% der Menschen in Europa einem Straßenverkehrslärm von über 55 dB(A) ausgesetzt, 30% haben diese Lärmpegel sogar auch nachts. Es geht nicht mehr um kleinere Beeinträchtigungen durch ein paar Raser, sondern um erhebliche Probleme, die massenhaft ernsthafte und dauerhafte Gesundheitsprobleme verursachen.

Aus dem Umweltbundesamt in Deutschland stammt die zusammenfassende Einschätzung für den Handlungsbedarf: Wir haben heute ein 10-Dezibel-Problem. (Quelle: Sächsischer Landtag 2012)

Eine einzelne Maßnahme, mit der man Straßenverkehrslärm um 10 Dezibel verringern kann, gibt es nicht - es sei denn, man strebt ein komplettes Verbot von Kfz an. Also geht es um die Kombination mehrerer Instrumente, die zusammen genügende Wirkungen erreichen. Warum sollte man da noch länger auf die billigste und sofort wirksame Maßnahme verzichten? Wo sie außerdem langfristig und mit weiter steigenden Effekten wirkt?

Die Nachteile, die man bei Tempo 30 in Kauf nehmen muss, sind gering im Vergleich dazu, und – gleichsam nebenbei – bringt Tempo 30 auch noch mehr Sicherheit, weniger Luftverschmutzung und CO2-Ausstoß, weniger Staus und eine bessere Lebensqualität für die Städte und Gemeinden.

Stand: Juli 2015

Literatur zu Lärm + Tempo 30

Aargau und Zürich 2015

Ammann,c, et al; Kanton Aargau; Stadt Zürich: Potential von Temporeduktionen innerorts als Lärmschutzmaßnahme; Aargau und Zürich 2015

http://www.laermliga.ch/files/laermliga/pdf/Mediendownloads/Potential-Temporeduktion.PDF

Berlin 2013

Lehmig, Bernd; Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin:

Lärmaktionsplanung in Berlin – Umsetzung trotz schwieriger Rahmenbedingungen; Präsentation auf der ALD-Mitgliederversammlung in Berlin am 28.5.2013;

http://www.ald-laerm.de/downloads/veranstaltungen-des-ald/Vortrag_Lehming_Mitgl-Vers-2013.pdf

Berlin 2013 / LK Argus

LK Argus; Senat für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin: Evaluierung von Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen in Berlin, März 2013

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/politik/tempo/download/ergebnisse_evaluierung_tempo30.pdf

Bristol 2012

Bristol City Council: 20mph speed limits pilote areas, Monitoring report, March 2012

http://www.bristol20mph.co.uk/sites/default/files/images/20mph%20Monitoring%20Report%20-%20pilot%20areas%202012.pdf

Buxtehude 1988

Holzmann,E / Dorsch Consult Ingenierusgesellschaft mbH, Flächenhafte Verkehrsberuhigung in Buxtehude, Auswirkungen der Maßnahmen zu Tempo 30 auf die

Umweltsituation, in: Tagungsband zum 4. Kolloquium „Flächenhafte Verkehrsberuhigung“, Bad Godesberg, 1988

Darmstadt 2012

Stadt Darmstadt, Presseaussendung 31.5.2012

http://www.darmstadt.de/presseservice/archiveinzelansicht/index.htm?tx_news_pi1[news]=5387&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=1554d70c32f0bc85bd049d8697e19799

Echo-online 2012

Darmstadt als Vorbild für Frankfurt; Ausgabe vom 18.7.2015;

http://www.echo-online.de/lokales/darmstadt/darmstadt-als-vorbild-fuerfrankfurt_15327800.htm

Europäische Union 2002

Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 überdie Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm

http://www.bmub.bund.de/fileadmin/bmuimport/files/pdfs/allgemein/application/pdf/rl_umgebungslaerm.pdf

Frankfurt 2013

Stadt Frankfurt: Zusammenfassung der Ergebnisse des Modellvorhabens „Tempo 30 in der Nacht auf Hauptverkehrsstraßen“, Anlage: Zusammenfassung der Ergebnisse; 2012 (2013?) (Abgerufen am 24.6.2015 auf

http://frankfurt.de/sixcms/media.php/738/B_589_2013_AN_Ergebnisse_Tempo30_barrierefrei.pdf

Göteborg 2007

City of Göteborg: Swedish Assciation of Local Authorities and Regions: Calm, safe and secure in Göteborg, Stockholm 2007

http://www2.trafikkontoret.goteborg.se/resourcelibrary/Trafiksakerhet/Calm%20in%20G%C3%B6teborg%202007%2003%2029.pdf

Graz 1995

Pischinger, Rudolf: Tempo 30/50 in Graz : Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleituntersuchung für die Bereiche Verkehrsverhalten im Straßenraum, Verkehrsmittel und Routenwahl, Schadstoffemissionen, Treibstoffverbrauch und Verkehrslärm, Graz 1995

Janßen 2007

Janßen, A / Planungsgruppe Nord: Umgebungslärmrichtlinie – eine Chance für eine leisere Stadt oder nur verlorene Zeit?, Präsentation auf dem workshop der Grünen Liga am 1.11.2007 in Leipzig; http://www.uglr-info.de/media/documents/1191353583.pdf

Jena 2010

Spessert, B.; Kühn, B.; Stiebritz, M.; Leisker, C.: Vergleichende messtechnische Untersuchungen zum Einfluss einer nächtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h auf 30 km/h auf die Lärmimmissionen durch den Strassenverkehr. FH Jena, Nov. 2010.

http://www.jena.de/fm/41/Bericht_Tempo_30_W03_101111.pdf

Luzern 2013

Beat Obrist, Lärmsanierung an der Quelle durch Tempo 30, Luzern Dezember 2013

Rostock 2003

Nozon, S; Mazur, H: Lärmreduzierung auf innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen – Auswertung eines Modellversuchs im Rahmen der Rostocker Lärmminderungsplanung, in: Straßenverkehrstechnik 7/2003, Bonn 2003

Rostock 2008

Hansestadt Rostock, Hunger,D: Lärmaktionsplan Rostock, Präsentation auf dem 2. Lärmforum am 6.5.2008; http://dotcomdesign.de/pdf/hro/lf2_2.pdf

Sächsischer Landtag 2012

Anhörung durch den Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft des Sächsischen Landtags „Lärmsituation in Sachsen“ am 23.3.2012, stenografisches Protokoll,

https://www.gruene-fraktionsachsen.de/fileadmin/user_upload/Antraege/5_Drs_7256_1_1_4_.pdf

Tiefenthaler 2005

Tiefenthaler, H; Brunner, P: Generelle Geschwindigkeitsbeschränkung auf Straßen in Ortsgebieten – Wissenschaftliche Entscheidungsgrundlagen; Innsbruck 2005

https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/verkehr/service/publikationen/downloads/Geschwindigkeitsbeschr_nkungen_im_Ortsgebiet.pdf

UBA 1988

Umweltbundesamt Deutschland: Lärmbekämpfung 88, Erich-Schmidt-Verlag, Berlin 1988

UBA 2004

Ortscheid,J, Wende,H; (UBA (Hrsg): Können Lärmminderungsmaßnahmen mit geringer akustischer Wirkung wahrgenommen werden? Ein klärendes Wort zur Wahrnehmung von Pegeländerungen: Berlin 2004

http://www.fluglaerm.de/Downloads/lmm-geringer-akustischer-wirkung.pdf

UBA 2005

Steven, H: Ermittlung der Geräuschemission von Kfz im Straßenverkehr; Forschungsauftrag 20054135

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2952.pdf

UBA 2007

Nozon, S, in : UBA: Verbesserung der Umweltqualität in Kommunen durch geschwindigkeitsbeeinflussende Maßnahmen auf Hauptverkehrsstraßen, Abschlussbericht und Anlagenband; Dessau 2007;

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3152.pdf

UBA 2010

UBA (Hrsg.), Lärmaktionsplanung in Ballungsräumen, am Beispiel Hamburg, Dessau-Roßlau, 2009, S.32

http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/laermaktionsplanung-in-ballungsraeumen-0

UBA 2015

Heinrichs, E., Leben, J.; Hänisch, A-S.; Cancik,P. (UBA, Hrsg): TUNE-ULR, Technisch wissenschaftliche Unterstützung bei der Novellierung der EU-Umgebungslärmricht-linie; Arbeitspaket 2: Geschwindigkeitsreduzierungen; Dessau-Rosslau 2015;

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_33_2015_tune_url_0.pdf

UBA Website Straßenverkehrslärm

http://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehrlaerm/verkehrslaerm/strassenverkehrslaerm

Uni Wuppertal Ars Auditus

Uni Wuppertal: Quelle: http://web.fbe.uni-wuppertal.de/fbe0014/ars_auditus/

WHO 2009

World Health Organization, Regional Office for Europe: Night noise guidelines for Europe, 2009

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf?ua=1

Zürich 2012

Stadt Zürich: Straßenlärmsanierung durch Geschwindigkeitsreduktion, Zonenkonzept Tempo 30 kommunale Straßen; Zürich 2012

https://www.stadt-zuerich.ch/.../Laermsanierung_zonenkonzept_30.pdf

Quelle: Mit freundlicher Genehmigung von EUGNET Europäische Gesellschaft für Entschleunigung gUG

Hier gibt es das Dokument als pdf-Datei.